對蝦早期綜合死亡癥(EMS)防控淺探

最新研究證明����,對蝦早期死亡綜合癥(簡稱EMS)是導致對蝦養(yǎng)殖早期高死亡率�����、高排塘率的主要原因�����。而EMS的病原體是一類寄生于對蝦腸道的弧菌�。其實��,對蝦致病弧菌存在于任何養(yǎng)蝦水體��,為什么有的塘能養(yǎng)殖成功���,而大多數(shù)塘卻遭遇排塘甚至多次排塘呢���?有專家分析,產(chǎn)生這種差別的因素有很多���,如天氣不穩(wěn)定��,雷雨大風���,暴雨���,水質(zhì)惡化、藍藻暴發(fā)���、還有蝦苗質(zhì)量�、飼料等等�����,似乎說�����,只有將蝦養(yǎng)在一個不受外部自然環(huán)境影響的水體中�����,并且投以完全的純天然飼料��,養(yǎng)蝦才能穩(wěn)定成功�。但這樣的條件�,對于養(yǎng)蝦產(chǎn)業(yè)來說�,是不可能普遍推廣的,那么��,如何在自然條件下有效防控EMS呢�����?本文就多年多地的探索經(jīng)驗與同仁交流�。

一、EMS的表現(xiàn)癥狀及致病機理

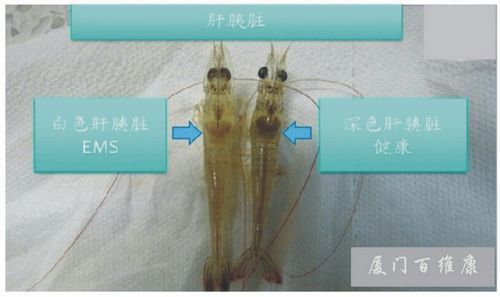

1�����、EMS的表現(xiàn)癥狀

蝦苗放養(yǎng)10至30天為該病的高發(fā)期��,患病對蝦體色呈白濁并微紅�,多數(shù)情況下肝胰臟異常腫大�,質(zhì)地松軟,顏色呈淡白色或淡黃色�,部分患病時對蝦的肝胰臟明顯萎縮,質(zhì)地變硬����。發(fā)病期間���,患病對蝦通常在池塘水面緩慢游動或趴伏于池塘邊坡上,失去食欲�,胃腸充塞度極差,嚴重者腸胃呈紅色��,該病情發(fā)展十分迅速�����,死亡率和排塘率極高��,從發(fā)現(xiàn)少量病蝦到排塘時間最短的僅2至3天�。

2、EMS的致病機理

業(yè)內(nèi)人士普遍認為EMS的病因是一類弧病�����,經(jīng)口感染對蝦����,在對蝦的消化器官內(nèi)定植并生長繁殖,釋放出毒素���,危害和損傷對蝦的消化器官����,使對蝦失去食欲并最終導致對蝦死亡。從染病對蝦的年齡看��,多以30日齡以內(nèi)易大量死亡��,故稱對蝦早期死亡綜合癥��。

二�����、EMS的伴生因素或產(chǎn)生條件

從EMS發(fā)生的綜合因素看����,EMS并不是獨立出現(xiàn)的�,在EMS發(fā)生的前期,往往會有水體環(huán)境的變化���,如水質(zhì)惡化(氨氮�����、亞硝酸鹽���、硫化氫等超標��、溶氧有時缺乏)�、水溫變化�����、pH變化����、鹽度變化、藍藻暴發(fā)��、藻類老化或倒藻等等�。具體主要有:

1、水質(zhì)變化(惡化):水質(zhì)變化主要是化學相的改變�����,這種改變有的是惡化���,也有的是優(yōu)化����,對于對蝦,尤其是生理機能長期處于一種脆弱平衡狀態(tài)的對蝦����,水質(zhì)無論怎樣變化,往往都易發(fā)生應激反應��,但應激死亡大多以水質(zhì)惡化引起����。

對蝦高密度養(yǎng)殖中,水質(zhì)惡化十分普遍���,這主要是大量投餌后所產(chǎn)生的殘餌�、糞便以及死亡藻類引起水質(zhì)嚴重污染����,在厭氧菌的分解作用下,產(chǎn)生大量氨氮�、硫化氫�、甲烷、亞硝酸鹽等有毒化合物���。

水質(zhì)的其他變化主要是暴雨�、高溫、冷空氣����、臺風、連綿陰雨��、增氧不足等自然或管理疏忽因素導致水體溫度�����、鹽度��、pH值變化����。溶氧有時不足還可能引起水體菌相的變化,使致病菌得以大量孳生�。

2、藻相變化:藻相變化引起對蝦應激或EMS的發(fā)生的情況只有藍綠藻暴發(fā)或藻類大量死亡(倒藻)�,培育優(yōu)質(zhì)藻相不會成為EMS的誘發(fā)因子。藻相變化必然導致水質(zhì)變化和菌相改變����。

三、防治EMS的思路和探索

通過多年的探索和實踐總結(jié),我們認為����,只要把握好幾項關鍵措施,EMS是可以有效防控的�����,對蝦養(yǎng)殖的成功率能夠大幅度提高�����,雖然我們還不能達到百分之百�����。

1�����、如果有條件��,應定期檢測養(yǎng)殖水體中弧菌密度��。如果檢測出弧菌濃度高�����,應進行水體消毒����,待藥性消失后,再重新培育水體菌相�,如使用酵素菌微生物產(chǎn)品。水體菌相是我們看不見����、摸不著的,但它對對蝦的養(yǎng)殖卻至關重要�。

2、保持水環(huán)境的相對穩(wěn)定���。不管是高位池����,還是土塘��,我們養(yǎng)蝦都是處在自然環(huán)境中�,因此天氣的變化是我們無法左右的,但我們可以以一種常態(tài)化的改變達到水質(zhì)的相對穩(wěn)定���,這些措施有:(1)��、經(jīng)常加換新水���,每天5~10厘米���,由此使蝦適應暴雨、臺風環(huán)境���,也可為保持藻相穩(wěn)定創(chuàng)造條件�����;(2)�、人工增氧不能疏忽���,時刻保持溶氧在5毫克/升以上����,這樣也可起到穩(wěn)定菌相的作用���。

3����、培養(yǎng)和維持良好的水色。

以往發(fā)現(xiàn)弧菌數(shù)量的增加和早期死亡綜合癥疫情的發(fā)生通常都與“倒藻”有密切關系�。培藻工作應在放苗前���,施肥是培藻的唯一措施��,可是施傳統(tǒng)肥料必須經(jīng)過先污染后凈化的過程�����,也就是培藻時無法避免先期污染作用��,如今��,施生物肥如氨基肥肽配合碧水源卻可以達到培藻凈水同步進行��,有效避免了肥料的污染作用�����。施生物肥應遵循少量多次��、定期不斷的原則��,經(jīng)常保持透明度在30至40厘米����,水色以茶褐色和黃綠色、黃褐色為佳�����。南方地區(qū)普遍的養(yǎng)蝦模式是單獨養(yǎng)蝦��,從不配養(yǎng)濾食魚類���,這種模式最大的缺陷是所培育的藻類沒有良性轉(zhuǎn)化的渠道�����,殘餌���、代謝產(chǎn)物分解后培育的藻類如果不向外界排放,就只有死亡二次污染養(yǎng)殖水體�����,而污染積累到一定程度時就會超出水體的凈化能力���,使水體喪失養(yǎng)殖功能���。任何藻類的生命期都是短暫的�����,死亡的藻類還會釋放對活體藻類有抑制作用的物質(zhì),影響新藻的繁殖生長����,這也是倒藻的直接原因。

養(yǎng)殖期間若發(fā)現(xiàn)水色色澤變暗�����,池水泡沫增多或表層漂浮少量死藻時���,說明藻類開始老化�����,需要采取相應的措施��。經(jīng)常適量地換水��,可以維持藻類的正常生長�����,避免“倒藻”現(xiàn)象發(fā)生����;經(jīng)常使多肽活菌王、生態(tài)活水素等有益微生物產(chǎn)品可以及時分解轉(zhuǎn)化死亡藻類�,避免水體藻毒素的累積或濃度升高,促進新藻的繁殖�����。

4�����、維持蝦池微生物的多樣性和數(shù)量的相對穩(wěn)定��。

通常情況下��,養(yǎng)殖水體的微生物宜以好氧微生物為主�����,好氧性分解的產(chǎn)物多對對蝦是無毒害作用的,而厭氧性分解卻會產(chǎn)生大量有毒化合物����。此外,養(yǎng)蝦水體還應保持微生物的種類多樣性和數(shù)量及穩(wěn)定性��,只有如此����,才能維持水體物質(zhì)的良性循環(huán)。經(jīng)常定期向養(yǎng)蝦水體投施含有多種有益菌的微生物制劑���,如多肽活菌王、生態(tài)活水素��,是維持蝦池微生物多樣性和數(shù)量穩(wěn)定性的重要手段�����。

當水中有益微生物密度較大時�����,池塘水質(zhì)通常比較穩(wěn)定��,對蝦的攝食生長也較為正常,另外����,保持池塘有益微生物的物種多樣性也極為重要,種類組成越復雜��,更利于維持總細菌數(shù)量的穩(wěn)定��。

5����、科學的喂養(yǎng)管理。

科學的投喂管理主要是盡量避免飼料的過量投喂����。對蝦有貪吃的習性,雖然飼料吃完了�,但營養(yǎng)成分的吸收利用率低,大部分營養(yǎng)隨糞便排到水里���,不僅造成飼料的浪費�,污染了水質(zhì)�����,而且還會加重對蝦消化系統(tǒng)的負擔,長期如此��,勢必會導致對蝦消化器官的功能紊亂��。投餌率以多少為宜�����,這要養(yǎng)蝦者在實踐中探索掌握��,原則是既要保持蝦的快速生長���,又要不因剩余而浪費����,投餌量以蝦吃七����、八分飽較好�����。

6、優(yōu)化對蝦消化道的菌群組成�。

在實驗室的測試過程中,發(fā)現(xiàn)有益微生物對弧菌有顯著的抑制效果�����。蝦的消化道或內(nèi)環(huán)境����,也是一個微小的生態(tài)系統(tǒng),維持其微生態(tài)的平衡對于提高對蝦的抗逆性和免疫力尤為重要����,這種體內(nèi)微生態(tài)平衡的維持主要有兩種措施:一是通過人工投喂微生物飼料或微生物飼料添加劑;二是對蝦攝取外界環(huán)境的有益微生物顆粒�,這需要環(huán)境微生物的組成平衡。所以���,養(yǎng)殖過程中不定期地使用多肽活菌王�����、生態(tài)活水素等有益微生物�,或者拌料腸炎白便康�、易康源�����、整腸舒投喂對蝦�����,都有助于優(yōu)化對蝦消化道的菌群組成�,對增強對蝦食欲和預防消化道疾病有很好的效果���。